Пальцы окоченели. И Женьке вдруг показалось, что всё это происходит не на самом деле. Он словно со стороны наблюдал, как щупленький мальчишка, едва ухватывая озябшими ладошками шест, пытается оттолкнуть лодку от берега. «Эй, ты там уснул что ли?» – голос отца вернул парня в морозное утро, на речку, за ночь обросшую шугой.

«Нет больше мирных профессий»

Двенадцать лет Евгению исполнилось 20 июня 1941 года, а через два дня началась война. Весть о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз чёрные тарелки репродукторов донесли до Камчатки вечером 22 июня. Глядя в потерянные от страха глаза матери, прижимающей к себе младших братиков и сестричек, Женька твёрдо решил, что в шестой класс не пойдёт, а станет, как отец, зимой ходить на охоту, а летом трудиться в бригаде на речке. «Эх, далеко Камчатка от фронта! Ни пешком не добежишь, ни поездом не доедешь!» – сокрушались деревенские пацаны.

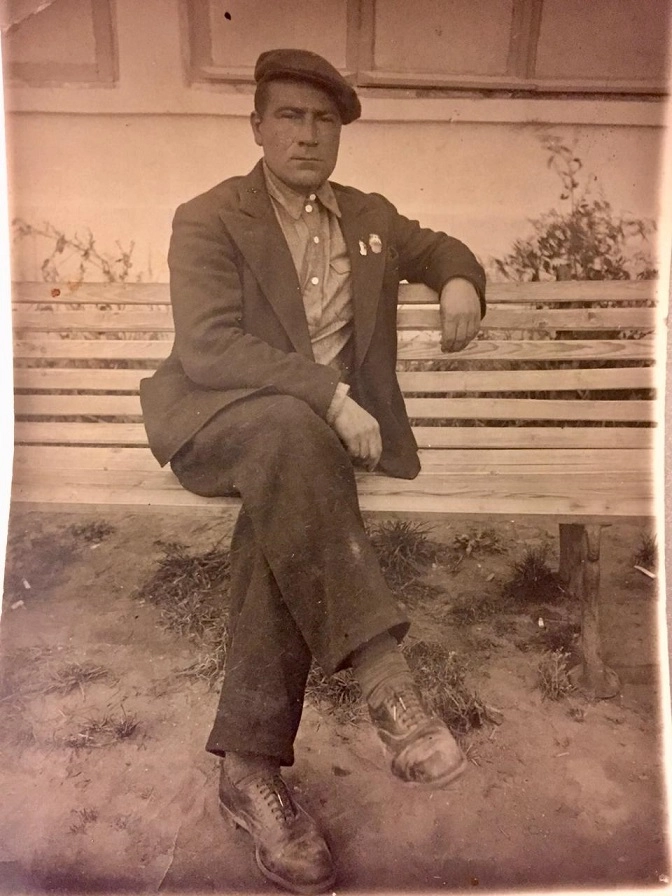

Не попал на войну и Женькин отец. «Нет больше мирных профессий», – повторяли в военкоматах тем, кто, стремясь на поля сражений, отправлялся на консервные заводы и невода. Иван Кириллович Цегельнюк получил бронь как профессиональный охотник и бригадир ставного невода. До сих пор в семейном архиве хранится чудом уцелевший документ – его автобиография, датированная 1940-м годом.

На семи листах убористым почерком Иван Кириллович, рассказывает о том, как воевал в 20-м году в приморском дивизионе народной охраны при Временном Дальневосточном правительстве, возглавляемом товарищем Лазо. Как полгода просидел в белогвардейской тюрьме во Владивостоке по обвинению в убийстве японского офицера. Но главная часть документа посвящена трудовым победам, за которые в 1940-м году Большерецкая рыбоартель делегировала колхозника на 13-ю Сельскохозяйственную выставку, проходящую в рамках ВДНХ в Москве. В книжке охотника товарища Цегельнюка с 1925 по 1940 годы значились добытыми и сданными им государству 104 медведя, 205 лисиц, 41 соболь, 52 выдры, 254 нерпы, 7 росомах и 145 оленей. Рыболовецкие бригады под руководством Ивана Кирилловича одними из первых на Камчатке начали добывать лосось с помощью ставных неводов, перевыполняя план в полтора – два раза.

Летом 1941-го года к отцовской бригаде присоединился и сын. На митинге 23 июня рабочие Микояновского рыбокомбината – крупнейшего в Усть-Большерецком районе, куда сдавали лосось бригады, взяли обязательство к 10 августа 1941 года добыть и переработать 120 тысяч кг рыбы, выпустить 73 тысячи ящиков консервов. На рыбообработке трудилась и 13-летняя сестра Евгения – Зинаида, позже присоединилась к старшим едва подросшая Татьяна. Спрашивали с подростков не меньше, чем со взрослых.

Уже в августе рыбаки-колхозники Камчатки досрочно выполнили годовой план по добыче и переработке рыбы. С этим событием камчатцев поздравил заместитель народного комиссара рыбной промышленности СССР Н. Скорняков.

О победе Камчатка узнала 10 мая

Осенью, сразу после окончания путины, Иван Кириллович с сыном стали готовиться к охоте. Успеть добраться до угодий в районе вулкана Опала нужно было до того момента, как замёрзнет местная речка Амчагача. Идти предстояло около двух недель на нескольких лодках – с палаткой, капканами, ружьями, лыжами, провиантом и собаками. Последние бежали вслед за лодками по берегу, то пропадая в лесу, то снова появляясь. Нарты охотники всегда припрятывали на месте.

Зима 1942 года выдалась холодной и пуржливой. Три месяца отец с сыном жили в палатке, промерзая порой на морозе до костей. Охота на самого ценного зверька – соболя, была особенно сложной и даже в войну строго лицензировалась. В один сезон полагалось добыть 10, в другой – 15 шкурок. Поймать лисицу-огнёвку, чей мех тоже высоко ценился и шёл на экспорт, было проще. Охотились на выдр, росомах. Весной возвращались домой с мешком шкурок, сдавая их государству. И несмотря на то, что детвора была буквально раздета, малыши втроём по очереди ходили гулять в одном пальтишке и валенках, даже мысли не возникало оставить себе хоть одну шкурку.

По возвращении в посёлок времени на отдых не оставалось. Пока не сошёл снег, спешили на лесозаготовку, чтобы успеть обеспечить дровами рыбацкие бригады на период путины. На косу, где выставлялись ставные невода, дрова везли собачьими упряжками зачастую по последнему снегу.

Жизнь Женькиной семьи, как, собственно, и у всех в период военного времени, подчинялась особому режиму. Несмотря на восьмерых детей, младшей из которых не исполнилось и годика, семья обязана была обеспечить молоко- и яйце-поставки. И каждое утро женщины несли вёдра с молоком в поселковую столовую, где организовали пункт приёма продукции. Никто не роптал – все понимали, что это пусть небольшой, но вклад в будущую Победу.

Понимал это и Евгений, который в одночасье, как и многие его ровесники, стал взрослым. Всю войну он трудился на путине, добывал пушнину, научившись стрелять почти так же метко, как отец, работал на лесозаготовках. Вместе со всеми он вслушивался в сводки Советского информбюро и ликовал, когда сообщалось, что наши войска освободили очередной город.

О Победе Камчатка узнала 10 мая. И тарелки репродукторов с звучащими из них бравыми маршами, уже не казались траурно-чёрными.

За годы войны жители Усть-Большерецкого района собрали в фонд обороны страны более 6 миллионов рублей. Почти три миллиона было направлено на строительство танковой колонны «Камчатский рыбак». Три с половиной миллиона тонн рыбы добыли бригады усть-большерецких рыбаков, 3752 посылки отправили сельчане на фронт…

И потому, понимая, что Победа над фашистскими оккупантами – это заслуга всего советского народа, 15-летнему Женьке очень нравилось осознание личной причастности к ней.

Шестнадцатилетний Евгений Цегельнюк, несмотря на уговоры родных, категорически отказался продолжать образование. В ноябре 1945 года умерла мама. Малышей, младшей из которых исполнился годик, нужно было поднимать. Многие сельчане просили отдать деток им на воспитание. Иван Кириллович сначала вежливо отказывал, а когда терпение лопнуло, вышел на крыльцо с ружьём…

Евгений устроился на работу, помогал отцу. Самым большим разочарованием стало для юноши то, что и в 18, и даже в 19 лет военкомат отказывался забирать его в армию по причине малого веса и низкого роста. На службу в Порт Артур Евгений отправился только в 20 лет. В вернувшемся через три года красивом подтянутом парне мало кто узнал того самого Женьку.

Евгений Иванович Цегельнюк, мой двоюродный дедушка, всю жизнь прожил в родительском доме, где вырос он сам, где родились его дети. Похоронили его в 2011 году. За катафалком до самого кладбища шёл весь посёлок…